福祉避難所開設・運営マニュアルを作成しました

更新日:2025年6月20日

松戸市では、平成27年度に危機管理課と福祉担当部局、福祉避難所関係施設と検討を行い、「福祉避難所開設・運営マニュアル」を作成いたしました。

※令和7年6月に本マニュアルの一部改正を行いました。

福祉避難所とは

避難所での生活が困難な要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児・その他特に配慮を要するもの)を対象に開設される避難所のことです。

福祉避難所開設・運営マニュアルの内容

災害時に福祉避難所が円滑に開設・運営できるように、市が平時から実施すべき取組み及び災害時に実施すべき取組みについて具体的に書かれています。

福祉避難所へ避難できる方

福祉避難所へ避難できる方は、要配慮者であって、社会福祉施設や病院等へ入所・入院に至らない程度の在宅者であり、かつ避難所での生活において特段の配慮を必要とする方々です。

高齢者施設、障害者施設、病院等の入所者は、当該施設で適切に対応されるべきであるので、原則として福祉避難所の対象となりません。

福祉避難所に避難する要配慮者の介助を行う家族等も一緒に避難することが出来ますが、人数については介助を行うのに必要最小限度とします。

松戸市で定める福祉避難所等

| 福祉避難所等の種類 | 対象者等の考え方 | 開設時期 |

|---|---|---|

【福祉避難室】

|

|

発災後すみやかに |

【地域福祉避難所】

|

|

発災後48時間を基準 |

【二次福祉避難所】

|

|

発災後72時間を基準 |

※市民センターは、台風等の風水害による一時的な避難の場合は一般の避難所として開設いたしますが、地震災害等の長期的な避難の場合は、発災後48時間を基準として福祉避難所として使用いたします。

※二次福祉避難所へ避難した場合も、避難者に家族がいる場合は、できる範囲で家族へ支援を依頼いたします。

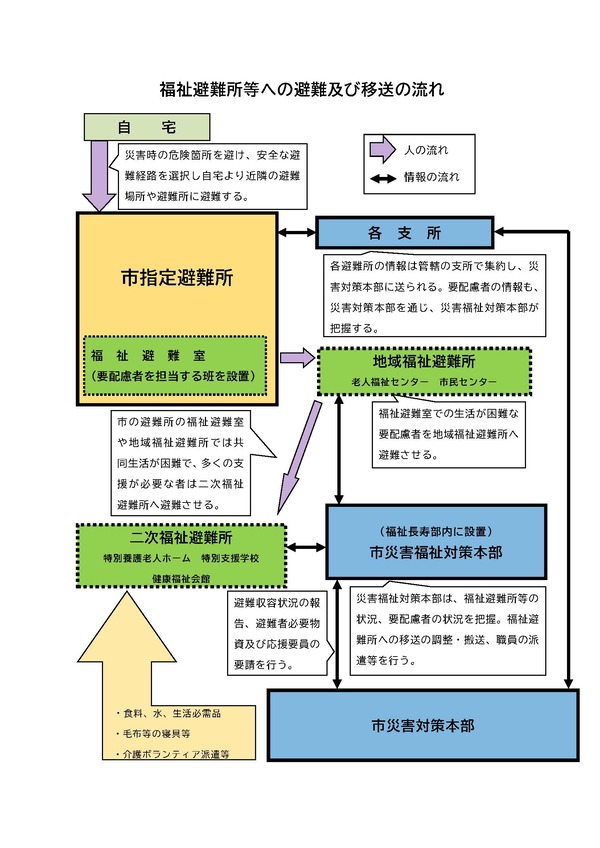

避難の流れ

地震災害等で自宅が倒壊等により住めなくなってしまった場合、以下のとおり避難していただきます。ただし、家が住める場合は在宅避難をお勧めします。

- まずは、市の指定する小中学校等の指定避難所へ避難

- 指定避難所内の体育館等の大部屋で共同生活を行うことが困難な方は、同避難所内の小部屋(福祉避難室)へ移動

- 福祉避難室での生活が困難な方は、地域福祉避難所へ移送・避難

- 地域福祉避難所での生活が困難な場合は、二次福祉避難所へ移送・避難

東日本大震災では、社会福祉施設等が福祉避難所として指定されておりましたが、施設に多くの住民が避難したことで、本当に専門的支援が必要な人が支援を受けられず、一般の避難所で困難な生活を送っていることがありました。

上記のような段階を踏んでいるのは、二次福祉避難所において、専門的ケアが必要な人のために適切なケアが行えるようにするためです。

また、地域福祉避難所や二次福祉避難所は、人員や物資の支援が入り次第必要に応じて開設しますので、発災後すぐに避難することはできません。ただし、急を要する場合を除きます。

マニュアルダウンロード

![]() 福祉避難所開設・運営マニュアル(令和7年6月改正版)(PDF:2,277KB)

福祉避難所開設・運営マニュアル(令和7年6月改正版)(PDF:2,277KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。