循環器内科

更新日:2025年12月5日

循環器内科ついて

循環器内科主任部長 福島 賢一

狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患、不整脈、高血圧、腕や足の動脈が詰まってしまう末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)、心臓弁膜症、心筋症、急性・慢性心不全、先天性心疾患、肺高血圧症(肺動脈性・慢性肺動脈血栓塞栓症)、下肢深部静脈血栓症、失神発作など、心臓と首から下の動脈・静脈に関係したすべての疾患が対象となります。

症状としては、動くと胸が痛む・息が苦しくなる、息切れがする、ドキドキする、脈がとぶ、気が遠くなる、しばらく歩くと足が痛くなるが休むとなおる、顔や手足がむくむ、急に気を失う、血圧が高い、血圧が低いなどがありますが、そのような症状でお困りのかたは、是非当科を受診してください。

救急診療を要する場合には、救命救急センターと協力して、いつでも直ちに対応いたします。連携医療機関の先生方には、いつでも直接当科の医師に連絡が取れるホットライン(ハートコール)を準備いたしました。

主な診療

胸痛 狭心症・心筋梗塞の診断と治療について

胸痛の原因は、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患のほかにも、急性大動脈解離といった大血管の病気、肺血栓塞栓症・気胸や胸膜炎といった肺の病気、逆流性食道炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍や胆石症などの消化器の病気、胸肋軟骨炎・肋間神経痛や胸部筋肉痛などの骨・神経・筋肉の病気などさまざまですが、当科では専門医が適切に診断し、必要であれば他科の専門医とともに治療します。

狭心症は、心臓の筋肉に酸素や栄養を送る血液の通路である冠動脈が動脈硬化によって慢性的に細くなったり、冠動脈が一時的に縮んでしまい、前者ではおもに運動時に、後者ではおもに夜間や早朝の安静時に胸のいたみや締め付けられるといった症状を自覚します。

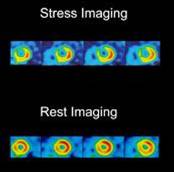

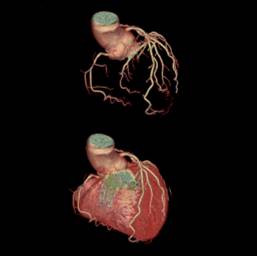

狭心症が疑われる患者さんには心電図検査、運動負荷心電図検査、冠動脈CT検査、あるいは、負荷心筋シンチグラフィ(SPECT)を行い、必要であれば、カテーテルによる冠動脈造影を行います。

その結果、冠動脈がそれほど細くはないものの、一時的に縮みやすい状態(冠れん縮性狭心症)であれば、薬剤の内服治療を行います。一方、冠動脈が動脈硬化によって慢性的に細くなっている状態(動脈硬化性冠動脈疾患)であれば、冠動脈の病気のひろがり、糖尿病などの合併症の有無などから総合的に判断して、薬物の内服治療、カテーテルによる冠動脈ステント留置術、冠動脈バイパス手術のいずれかの最適な治療を選択して行います。

(左:心筋シンチグラフィー検査結果の一例です。虚血性心疾患疑いあり心臓カテーテル検査が必要です。右:冠動脈CT検査結果の一例です。冠動脈には狭窄は認めませんでした。)

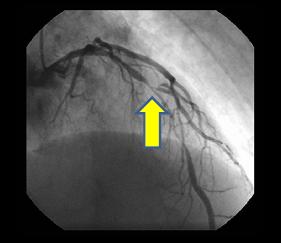

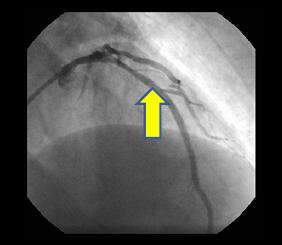

以下は狭心症に対するカテーテル治療の一例です。

(左:治療前、右:治療後)

黄色い矢印部分が動脈硬化による狭窄部位でありステントを留意し狭窄は改善しました。また患者さんの胸痛も消失しました。この患者さんは現在、狭心症再発を認めておりません。

急性心筋梗塞は、動脈硬化によって冠動脈が突然詰まってしまい、激しい胸痛を自覚します(しかし、中には症状が軽い患者さんもいます)。一般的には何も治療せずに放置すると、約20%の患者さんが死に至ります。死亡率をできる限り少なくするには、冠動脈が詰まってから2時間以内に、冠動脈を再開通させることが必要といわれており、症状が出たら一刻も早く病院にたどり着くことが必要です。さらに、急性心筋梗塞の患者さんが病院に来られたら、90分以内にカテーテル治療を行うことが推奨されており、当院では、救命救急センターや心血管センターのスタッフの協力のもと、より迅速なカテーテル治療を実践しております。

不整脈の診断と治療

動悸を感じた時には…

- 早い脈が感じられる

- ばらばらな脈が感じられる

- めまいがする、失神しそうになった

- 遅すぎる脈のため貧血のような症状がある

などの自覚症状を認めた場合は、不整脈の可能性が非常に高いです。診断には発作を認めた時に心電図をとることが必要です(是非受診して下さい)。

当科では、いろいろな不整脈を適確に診断し、まず薬物治療を行います。脈が極端に遅くなり、失神などの症状をきたす場合には、心臓ペースメーカの埋め込み術を行います。また、発作性の持続性心室頻拍症や心室細動があり、薬物治療も無効で、生命の危険がある場合には、埋め込み型除細動器(ICD)の移植を行います。さらに、その他のデバイス治療として、重症心不全の患者さんの心臓機能を改善させるために、両心室ペースメーカによる心臓再同期療法(CRT)も行っております。

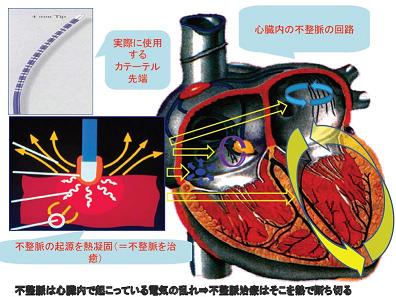

一方、繰り返す頻脈発作や近年の高齢化に伴って増加している心房細動に対して、その予防のためにカテーテルを用いて不整脈の原因となっている心臓の部位を焼灼する治療(高周波カテーテル・アブレーション)も行っております。

カテーテル・アブレーションの説明図

心臓内の不整脈の原因部位を高周波電流による熱で焼いてしまうことで、不整脈の発生を防ぎます。

末梢血管疾患

動脈硬化で下肢の動脈が詰まってしまう閉塞性動脈硬化症では、ある距離を歩くと足が痛くなり、しばらく休むと痛みが取れて歩けるが、また、ある距離を歩くと足が痛くなるといった症状(間欠性は行)をもたらします。そのような患者さんに対しては、まず、左右の手足の血圧を同時に測定する検査(ABI検査)を受けていただき、さらに、CTやMRI、超音波検査を行って、下肢の動脈が詰まっていないかどうかを調べます。その結果、詰まっている部位が明らかとなれば、運動療法、カテーテルによって動脈を再開通させる治療やバイパス手術を行います。特に、糖尿病などにより、動脈が詰まってしまい、足に治りにくい傷があって、放っておくと足の切断を余儀なくされる場合には、カテーテルやバイパス術によって、切断を回避させる治療を行います。

下肢がむくむ原因のひとつに、下肢の深部静脈血栓症という病気があります。血液が心臓に戻る静脈に固まり(血栓)ができ、適確に診断しないと、肺の血管に血栓が流れて詰まってしまい、生命が危険になる場合があります。当科では超音波検査やCT検査といった画像診断を行い、適確な治療を開始します。

心臓弁膜症、先天性心疾患、心筋症

いずれも心不全の原因となります。心臓超音波検査、CT、MRI、心臓カテーテル検査によって診断します。まずは薬物による治療を行いますが、効果が不十分であれば、デバイス治療や心臓血管外科による手術が行われます。僧帽弁狭窄症や大動脈弁狭窄症に対して、必要であれば、カテーテルを用いたバルーン拡張術を行います。また、閉塞性肥大型心筋症に対するカテーテル治療も行います。

特掲診療料の施設基準を満たす検査・治療

- 経皮的冠動脈形成術

- 経皮的冠動脈ステント留置術

- 経皮的中隔心筋焼灼術

- ペースメーカー移植術

- ペースメーカー交換術

- 植込型心電図記録計移植術

- 植込型心電図記録計摘出術

- 両心室ペースメーカー移植術

- 両心室ペースメーカー交換術

- 植込型除細動器移植術

- 植込型除細動器交換術

- 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術

- 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

- 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

- 心臓カテーテルによる諸検査の血管内視鏡検査

臨床研究

臨床・研究(オプトアウト)のページにて、循環器内科で行われている臨床研究を掲載しています。

スタッフ紹介

福島 賢一(主任部長 兼心血管センター長)

| 専門分野 | 虚血性心疾患 |

|---|---|

| 資格 | 医学博士 |

堀 泰彦(部長)

| 専門分野 | 不整脈 |

|---|---|

| 資格 | 医学博士 |

高橋 秀尚(部長)

| 専門分野 | 虚血性心疾患 |

|---|---|

| 資格 | 医学博士 |

伊藤 竜(副部長)

| 専門分野 | 循環器一般 |

|---|---|

| 資格 | 医学博士 日本内科学会認定内科医 日本循環器学会専門医 日本不整脈心電学会不整脈専門医 |

江 祖輝(専攻医)

| 専門分野 | 循環器一般 |

|---|

宮内 秀行 (非常勤医)

| 専門分野 | 循環器一般 |

|---|

病院広報誌に掲載中

病院広報誌ペアレター Vol.14に掲載しています。ぜひご覧ください。

お問い合わせ

松戸市立総合医療センター

千葉県松戸市千駄堀993番地の1

電話番号:047-712-2511 FAX:047-712-2512