化学療法内科

更新日:2025年4月25日

化学療法内科について

化学療法内科部長 五月女 隆

複数の病院(がん専門病院、大学病院を含む)において様々な病気の内科的診療に携わり訓練を積んだ経験豊富なスタッフが、薬によるがん(悪性腫瘍)の全身的治療を行います。それぞれの診療科でがんと診断を受けてから当科に来ることになりますが、特定の臓器に偏ることなく全種類のがんに対応できます。治療前、経過中にかかわらず局所的治療が最適と判断したときは、総合病院の強みを生かしそれぞれの診療科に速やかに依頼する体制を取ります。持病のある方でも、必要に応じ院内のそれぞれの専門家に協力を仰ぎながら治療することができます。当院は厚生労働省指定の地域がん診療連携拠点病院で、日本がん治療認定医機構認定研修施設となっています。

受診案内(予約制)

主な診療及び診療実績

診療について

正常細胞とがん細胞

- からだを構成する細胞は通常、1個→2個→4個→8個…と分裂を繰り返し、いずれ寿命を迎え新たな細胞に置き換わります。

- 平成・令和になり、世界中での研究の積み重ねの結果、正常の細胞とがん細胞の『違い』がどこにあるかが分子レベルで解明されてきました。

- 『違い』は細胞の設計図であるDNAに見出せますが、がん細胞が『悪性』の性質を示す際にその設計図が正確に複写できず(コピーエラー)、それを基に間違って作られる異常なたんぱく質が重要な役割を果たしています。

- 『たんぱく質』の一部は細胞の中で、『酵素』として作用し細胞内の物質を変化させて、細胞を制限なく増殖させます。

- 一部では、その『たんぱく質』の異常を検知し修復する体内の複数の『酵素』が連動するシステムの破綻が発癌に関与することもわかってきました。

- がん細胞が独自に持つそれらの『たんぱく質』や『酵素』の働きを妨げるのが、『分子標的薬』です。

あらゆるがんについて、研究から得られたあらゆる成果を、治療に役立てます

約35年間、診療の現場で医師としてひたすらがんの治療に取り組んできました。その間、複数の大学病院やがん専門病院で新しいがん治療薬の開発にも関わり、著しい進歩も目の当たりにしてきました。また、あらゆるがんの治療に携わり、あらゆる治療法を実践してきました。AというがんにBという治療法が有効なら、Cというがんに応用できないだろうか。からだの中や細胞の中で起きている現象を常に考えながら診療にあたっており、臨床試験の結果新たな治療法の承認が下り次第、直ちに提供できるような構えを常に取っています。製薬メーカーの宣伝に左右されることはありません。

その人それぞれにとって、その人らしい人生を送れるようなお膳立てをします

- 「がん」と聞いて、どんなことを連想するでしょうか。身近な方や有名な人があのがんで亡くなったなどと聞いて、恐ろしい病気と思うでしょうか。反面、簡単ではなさそうですが、治療をして元気を取り戻して、活躍をしている人の話も聞いたことがあると思います。

- 人間の一生は限られたものです。医療により、不死身のからだは提供できません。がんに関しては、治せるものは早く治してしまうこと、なかなか治りにくいとしても、できるだけ生活の邪魔をしないような状態に抑え込むことを治療の目標にします。

バトンタッチをスムーズに行います

- やや遠方の専門病院で通院治療が落ち着いた場合、近隣の当院で診療の質を落とすことなく治療を継続します。

- 臓器別の専門医が使い慣れた抗がん薬を使い果たしてしまい、使い慣れない抗がん薬を、当科で投与することもできます。当科ではあらゆる抗がん薬を多数、日常的に使っています。当科の診療と並行して、臓器別の専門医の診療は継続するのが原則で、主に診察や効果判定のための検査を組んでもらいます。

- 遠方にお住いのご家族にがんの治療が必要となった際も、しっかり引き継ぎます。

がんに罹った患者さんおひとりおひとりの人生を支えながら見届けるのも、私たちの役割と思っています。

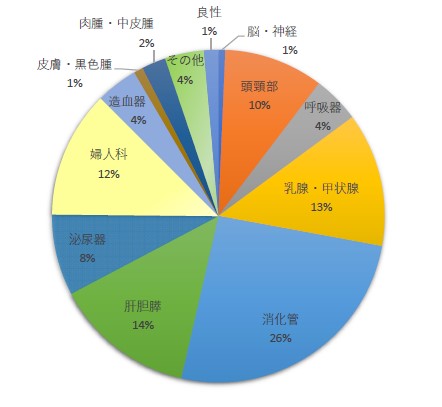

診療実績

(2010年6月~2025年3月) のべ 2,218例

グラフ内「その他」:原発不明癌、神経内分泌腫瘍 など

当科は、開設以来あらゆる領域のがんの治療を担当し、経験を日々積み重ねています。

外来ではセカンドオピニオンの対応もしています。がんの種類は問いません。予約制ですが、なるべくお待たせしない体制を取っていますので地域連携室までお問い合わせください。

診察室は2階の外来化学療法室(20床)の中にあります。一般外来とは離れた静かな環境で診察を行っています。

外来化学療法室の紹介

- 外来化学療法室のスタッフ

- 化学療法レジメンについて

- 外来化学療法室で治療を受けられる方へ

- 点滴治療中に気をつけていただきたいことについて

- アレルギー・点滴漏れ(血管外漏出)等発症時の対応体制について

- 緊急時の入院体制について

- 入院後のアフターケア

- 治療を受けたあとに、自宅でこんなときどうする?

外来化学療法室は、がん薬物療法である抗がん剤治療や生物学的製剤を用いた治療を潰瘍性大腸炎やクローン病、関節リウマチなどの患者さんに外来で点滴や注射を行うところです。

近年、新しいがん薬物療法である抗がん剤や免疫療法薬の開発が進んでいます。また、副作用症状をコントロールする技術も進歩しており、現在では外来でも安全に治療を行うことが可能となっています。患者さんが仕事や趣味、それぞれの役割を続けながら「治療をうけながらもその人らしく生活できること」、それが外来化学療法の最大のメリットです。

外来化学療法室のスタッフ

外来化学療法室のスタッフは、看護師10名(がん看護専門看護師 1名、がん化学療法看護認定看護師2名、乳がん看護認定看護師1名)います。

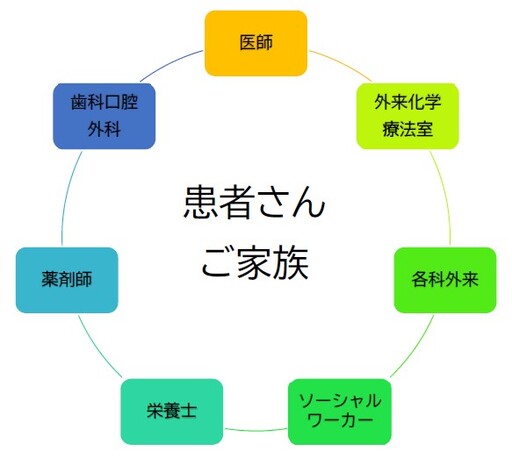

当院では、患者さんに安心して治療をうけていただくため、専門的な知識を持った外来化学療法室専任の医師、薬剤師または看護師が院内に常時1人以上配置されており、抗がん剤投与による症状の変化や急変などに備えています。また、入院が必要となった場合は、主治医と連携を図り円滑に対応できるよう体制を整備しています。

その他にも、歯科口腔外科、栄養士、ソーシャルワーカーなど多職種チームでがん治療を行う患者さんとそのご家族をサポートしています。

地元の身近な治療施設としてアットホームな雰囲気できめの細かいケアをしています。

化学療法レジメンについて

レジメンとは、がん薬物療法における抗がん剤、輸液、支持療法薬(吐き気止めなどの副作用対策)の種類や量、投与スケジュール、手順などを組み合わせた時系列的な治療計画書のことです。当院では、院内の「化学療法委員会」の承認を経て、がん薬物療法を適正に使用するためのレジメンを管理、運用しています。院内における治療は、すべてレジメンに則って実施されており、安全・確実・安楽な治療を提供しています。

外来化学療法室で治療を受けられる方へ

治療を受けられる方へのご案内

- 治療で眠くなる成分やアルコールを含んだ薬を使うことがあるため、ご自身での車の運転は控え公共の交通機関をご利用の上で来院してください。

- CVポートからの点滴治療をされる方は、えり元・胸元のゆったりした服装で来院してください。

- 治療中の飲食は自由ですが、においの強いものは他の患者さんのご迷惑になりますのでお控えください。

治療当日の流れ

1. 受付

1階 自動再来受付機で受付します。

2. 治療前検査(採血・採尿・レントゲン等)

各検査室で検査を行います。採血結果がでるまで1時間前後かかります。

採血がある方は、診療予約時間の約1時間前を目安に採血をお済ませください。

3. 診察

医師が診察を行います。その日の体調や検査データなどを確認して、総合的に判断し、当日治療を行うか決定されます。

4. 薬の準備

医師の治療決定後、薬局で薬の準備が始まります。

薬局でも検査データを確認し、安全に治療を実施できるか監査を行います。

そのため、薬の準備が完了するまで1時間程度時間がかかります。

5. 外来化学療法室での治療

治療をすることが決定したら2階 28番外来化学療法室で受付を行います。

準備が整いましたら順番にお部屋へご案内します。

薬局での点滴準備ができ次第、投与準備を開始します。点滴開始までに調製された薬とお名前に間違いがないか看護師と確認させていただきますので、ご協力をお願いします。点滴開始後、体調に異変を感じたらナースコールでお知らせください。治療中の食事をしたりやトイレに行くことは可能です。移動に不安な方は、遠慮なく看護師にお声掛けください。点滴の針を抜いた部位を5分程度圧迫してください。止血できているか確認後に絆創膏を貼り帰宅となります。

6. 会計

すべての検査や診察などが終了したら会計となり、精算後ご帰宅となります。

点滴治療中に気をつけていただきたいことについて

アレルギー

抗がん剤はどの薬剤もアレルギーを起こす可能性があります。治療開始後に「息苦しい」「咳が出る」「のどの違和感」「気分が悪い」「顔がほてる」など治療前になかった症状が出た場合は、すぐに看護師へお知らせください。

インフュージョン・リアクション

がんや炎症組織に結合するモノクローナル抗体を用いると、免疫反応を高める物質(サイトカインなど)がからだに拡がり、発熱、悪寒(さむけ)、ふるえ、皮膚が赤くなるなどの一時的な反応が起こる場合があり、投与時反応(インフュージョン・リアクション)と言います。上記のアレルギーとは似ていますが、異なる現象です。薬の種類によっては、予防薬を用いることもありますが、症状によって応急処置が必要になりますので、体調の変化があれば看護師にお知らせください。

点滴漏れ(血管外漏出)

抗がん剤は種類により血管外に漏れた場合、潰瘍などの重い皮膚障害を起こすことがあります。点滴中、点滴後に点滴刺入部の痛みや熱感、腫れがある場合はすぐに看護師にお伝えください。

アレルギーや点滴漏れは迅速な対応が必要です。「何かいつもと違う?」と感じることがございましたら、軽い症状と感じてもその後に重篤化することもありますので、我慢せずに看護師に必ずお伝えください。

アレルギー・点滴漏れ(血管外漏出)等発症時の対応体制について

治療中は、一般的な副作用症状以外にもアレルギーや血管外漏出(薬剤が血管外に漏れること)など、早急な対応が必要となる有害事象が生じてしまう可能性があります。外来化学療法室では、そのような有害事象の早期発見に努めるとともに、発症時には各種院内マニュアルに則って、多職種連携を図り早急な対応を実施しています。このような取り組みにより、安心して治療を受けていただける環境を整えています。

緊急時の入院体制について

アレルギー等の緊急時には全身状態の経過観察および治療等を目的として、入院が必要となる場合があります。そのような場合には、主治医(各診療科医師)の指示の下、速やかに入院ができる体制を整えています。不安が大きい中での入院となりますが、患者さん・ご家族ができるだけ安心できるようサポートに努めています。

入院後のアフターケア

入院後の体調の確認や、退院後の外来化学療法室での治療の再開に向けての準備のため、外来化学療法室の看護師が病室に出向くこともあります。

治療を受けたあとに、自宅でこんなときどうする?

- 38.0度以上の発熱が続く

- 体に発疹やかゆみがある

- 食事や水分が取れない

- 下痢や便秘が続く

- 口内炎の痛みで食事が食べられない

ご自身やご家族で治療後の副作用や体調の変化に注意し、上記の症状以外でも体調がおかしいと感じたらすぐに病院に連絡してください。急変時・副作用等に係る問い合わせに24時間体制で対応しています。下記連絡先をご参照ください。

連絡先

電話:047-712-2511(代表)

各診療科での対応:8時30分から17時(平日)

上記以外の時間帯、休日・祝日は救急外来での対応となります。

電話がつながりましたら、以下のことをお伝えください

- お名前(フルネーム)

- 診察券番号

- 免疫チェックポイント阻害薬治療中、もしくは受けたことがある方はお伝えください。

- いつからどのような症状があるか。(発熱、食事がとれない、息苦しいなど)

- 「〇〇科の〇〇医師にかかり、〇月〇日から化学療法の治療中です」とお伝えていただけるとスムーズに対応できます。

スタッフ紹介

五月女 隆(副院長 兼部長、平成2年卒)

| 専門分野 | 悪性腫瘍の薬物療法(全般) |

|---|---|

| 資格 | 緩和ケア基礎研修会修了 |

| 所属学会 | 日本癌治療学会 |

井上 真佐子(医長、平成27年卒)

| 専門分野 | 悪性腫瘍の薬物療法 |

|---|---|

| 資格 | 内科認定医 |

病院広報誌に掲載中

お問い合わせ

松戸市立総合医療センター

千葉県松戸市千駄堀993番地の1

電話番号:047-712-2511 FAX:047-712-2512