離乳食教室

更新日:2025年12月1日

離乳食をこれから始める方、始めたばかりの方のための教室です。

「離乳食教室」について

管理栄養士が離乳食の進め方や作り方をお話しします。

対象

生後4、5か月の赤ちゃん(第1子)の保護者

参加される方へのお願い

お子様も含め、体調不良時には、参加をご遠慮ください。

会場内は随時換気をするため、体温調節できる服装でお越しください。

感染状況や会場の特性により、その他の感染症対策を実施する場合があります。ご協力お願いします。

日程と会場

保健福祉センターごとに開催日時が違いますので、上記の「令和7年度 離乳食教室の日程と会場」にてご確認いただき、お申し込みください。

![]() 令和8年度 離乳食教室の日程と会場(案)(PDF:400KB)

令和8年度 離乳食教室の日程と会場(案)(PDF:400KB)

令和8年度の離乳食教室の日程(案)です。変更となる場合があります。

「離乳食教室」の申し込みについて

参加の際はオンラインでのお申し込みが必要です。オンラインでのお申し込みが難しい場合は、電話で希望される保健福祉センターまでご連絡ください。

先着順の申し込みとなりますため、定員に達しますとご希望の時間帯の参加が難しいことがあります。

また、状況により、教室の開催を見合わせる場合がありますことをご承知おきください。

![]() 離乳食教室オンライン参加申し込み(松戸市オンライン申請システム)

離乳食教室オンライン参加申し込み(松戸市オンライン申請システム)

オンラインでお申し込みの場合は上記の「離乳食教室オンライン参加申し込み(松戸市オンライン申請システム)」よりお申し込みください。

※オンライン、電話ともに予約できるのはお申し込み日より90日先の教室までです。

離乳食についての資料

離乳食初期から完了期までの「離乳食のすすめ方のめやす」の一覧です。

これから離乳食をはじめる方に向けた離乳食初期の資料です。

離乳食のすすめ方について等の管理栄養士へのご相談は、中央保健福祉センターにお電話ください。

離乳食をはじめるときは…

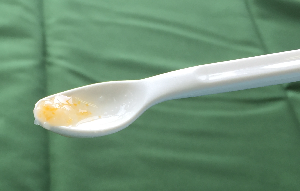

初めて食べる食品は、まず1さじ試してみます。

食べさせてあげる離乳食のスプーン1さじは、おかゆだと下の写真くらいの量になります。

スプーンに山盛りにせず、ほんの少しの量をスプーンにのせて、おくちへ入れてあげましょう。

初めての食品は1日1品「1さじ」

食べさせてあげるときは、スプーンに少しだけのせます

あると便利な離乳食の調理器具

なめらかにすりつぶすのは、離乳食の初期(およそ2か月程度)だけなので、小さめのすり鉢や、茶こし(網が二重になっていないもの)などを使えば、離乳食が進んだ後も、器具を普段の調理に使うことができます。

離乳食の調理器具のセットなども売られてますので、使い勝手の良いものを選んで用意しましょう。

離乳食の作り方

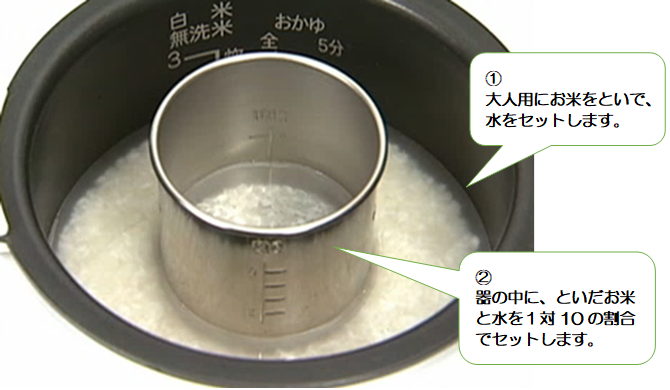

おかゆを少しだけ作る方法

大人用のご飯を炊く際に、別の器を真ん中にセットして少量のおかゆを炊くことができます。

高さのある器(湯飲みなど)を使って炊きますので、ご自宅の炊飯器のメーカーに確認してから実践してみましょう。

冷凍保存を活用しましょう

離乳食は、素材(食品)の味と、出汁の旨味をいかして作ります。

かつお節や、食塩が添加されていない出汁パックなどで出汁を用意します。

まとめて出汁をとり、製氷皿と、ビニールの袋を使って冷凍保存しておくと便利です。

※冷凍保存したものは、一週間を目安に使い切るようにし、離乳食に利用するときは再加熱をしっかりとします。

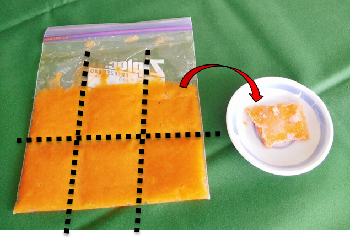

やわらかく火を通したにんじんは、すりおろしてビニールの袋に平らにのして冷凍保存してみましょう。

冷凍したあと、少量を取り出しやすくするために、菜箸などでみぞを作るようにしておくとよいでしょう。

離乳食初期の動画です!

(BGM:MusMus)

魚や、肉にも挑戦します!

「ささみ」の準備をしましょう

肉は、脂の少ないささみから挑戦します。

ささみの筋を取り除き、片栗粉をまぶしたら、お皿に乗せてラップをしてレンジで1分ほど加熱します。

ラップを一度外して、ささみの上下を入れ替えて、再びラップをしたらレンジで1分ほど加熱します。

少し冷めてから細かくほぐし、一回の分量になるようにラップで小分けに包んで冷凍します。

(BGM:MusMus)

関連情報

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

お問い合わせ

子ども部 こども家庭センター 母子保健担当室

千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内

電話番号:047-366-5180 FAX:047-366-3923