脳脊髄液関連疾患

更新日:2016年3月10日

水頭症

小児脳神経外科が扱う領域で、最も多い疾患のひとつです。

私達の脳は、水に浮いたような状態で硬い頭蓋骨の中にあります。お豆腐のパックの中に水が入っているように、水は脳を衝撃から守ってくれる役割をしています。この水は、“脳脊髄液”と呼ばれ(略して髄液などとも呼ばれます)、脳の中の部屋(脳室)で絶えず新しく作られ、循環し、最終的に吸収されています。

水頭症とは、この髄液が頭の中に余分にたまり、脳の働きが悪くなってしまう病気です。水頭症の原因は大きく分けて2種類あります。1つ目は、循環している髄液の通り道が狭くなったり、閉塞してしまったりすることが原因となります。2つ目は、髄液の吸収が悪くなるためです。

水頭症の治療は貯まった髄液をお腹などに管を通して流してあげるシャント術と、脳の中に新しい髄液の出口を作る神経内視鏡下第3脳室底開窓術があります。当院では水頭症の原因や病態によって最善の治療法を選択しています。

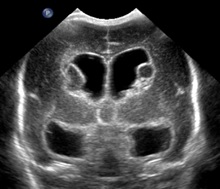

術前(超音波)

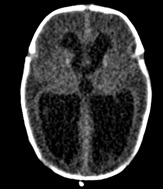

術前(CT)

術後(CT)

水頭症の超音波映像とCT:脳室内出血後に水頭症をきたした症例のシャント術前、術後。術後には、脳室の縮小が認められます

お問い合わせ

松戸市立総合医療センター

千葉県松戸市千駄堀993番地の1

電話番号:047-712-2511 FAX:047-712-2512