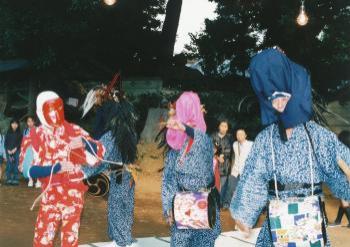

市立博物館学芸員による松戸の歴史解説「三匹獅子舞」

上本郷・和名ケ谷・大橋の3地区では獅子舞が演じられており、地元では演者・獅子頭・獅子舞をいずれも「シシ」と呼びます。この獅子舞はテレビで見られるようなお正月の獅子舞とは異なり、獅子頭を1人につきひと頭ずつかぶり、3人で演じる形式のもので、ここでは便宜的に「三匹獅子舞」と呼んでおきます。

廃絶・中止されたものを除くと千葉県内にはおよそ30ヵ所の三匹獅子舞の伝承地がありますが、全国では1,000ヵ所ともいわれるほど数多くあり、それも東日本に集中しているのが特徴です。3人はオス2頭、メス1頭の構成で、このほかに花笠、猿、笛吹きなどが一緒になっています。

歴史的な史料が残されていないので、いつ頃から演じられるようになったのかは不明ですが、唯一上本郷にある風早神社に残された史料に「明和7年」の年号があるので、1770年頃にはすでに演じられていたと考えてよいでしょう。三匹獅子舞は一種の流行芸で、かつての都(京都)で演じられていた芸能が江戸に伝わり、そこからさらに東日本全体へと拡散していったと考えられています。各地の史料や伝承から、それは17世紀後半から18世紀にかけてのことと推定されており、松戸市内の事例もそれを裏付けています。

市内の獅子舞は9月から10月の祭礼のときに行われるので、現地でご覧いただくのが一番ですが、博物館でみることもできます。2階「三匹獅子舞」の展示室で獅子舞の歴史を紹介しておりますのでご来館お待ちしております。

上本郷の獅子舞

大橋の獅子舞

和名ヶ谷の獅子舞

地図

明治神社

風早神社

胡録神社

日枝神社