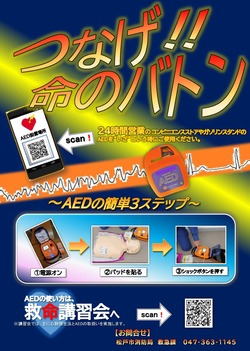

つなげ!命のバトン

更新日:2025年12月1日

AED設置拡充事業

松戸市は、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりの一環として、市内の24時間営業のコンビニエンスストアとガソリンスタンド(松戸市危険物安全協会加入事業所)に、市民が“いざ”という時にいつでも利用できるAEDを設置しました。

ガソリンスタンド

コンビニエンスストア

※一部営業時間の異なる店舗がございます。

AED設置店舗について

| 業種 | 店舗 | 店舗数 |

|---|---|---|

| コンビニエンスストア | セブンイレブン | 80店舗 |

| ファミリーマート | 53店舗 | |

ミニストップ |

10店舗 |

|

| ローソン | 23店舗 |

|

| ローソンストア100 | 7店舗 | |

| デイリーヤマザキ | 1店舗 | |

| ガソリンスタンド | 松戸市危険物安全協会加入事業所 | 8店舗 |

| 合計 | 183店舗 |

|

AED設置場所等について

このマークが目印です。

このマークは、次のような場所へ設置してあります。

ガソリンスタンド

コンビニエンスストア

AEDの設置されている場所については、やさしティマップ内AEDマップをご覧ください。

そばに居合わせた人が突然具合が悪くなり、AEDが必要になった場合の手順

※心肺蘇生法の実施方法については、本ホームページ内「勇気出して応急手当」をご参照ください。

1 具合が悪くなった人を発見

- 安全の確認

- 反応(意識)の確認…反応がない場合は、119番通報とAEDの要請

- 人工呼吸、胸骨圧迫…普段どおりの呼吸がない場合は、心肺蘇生法を開始

2 AEDの受領

コンビニエンスストア等でAEDを受領…心肺蘇生法の継続

3 AEDの装着と操作

AEDは簡単3ステップ~音声ガイドに従って操作します~

1 フタを開くと自動電源ON

2 パッドを胸に貼る

3 ボタンを押しショック

4 救急隊到着

※AEDは、貸し出のみで店舗の防犯上の観点から従業員は、かけつけません。

AEDの装置各部名称について

| 番号 | 品名 | 構成 |

|---|---|---|

| 1 | フタ | AEDのフタを開けると、自動的にAEDの電源ON(手動タイプのものもあります) |

| 2 | 電極パッド | 電極パッドは、あらかじめ本体に接続されています。電極パッドを貼る場所は、イラスト表示されているため、慌てることなく、貼ることができます |

| 3 | 成人・小児モード切換スイッチ | 成人・小児モード切換スイッチを切換えることにより、幅広い世代に対応したエネルギーを出力できます(小児モード切換スイッチ対象年齢:0歳~未就学児(およそ6歳)) |

| 4 | 液晶画面 | 音声ガイドに加えて、液晶画面に表示されるイラストとメッセージで操作方法を分かりやすくご案内します |

| 5 | 音声ガイドスピーカー | AEDから聞こえる音声ガイドによって、電極パッドを貼るところから電気ショック、胸骨圧迫や人工呼吸までの救命処置を行うことができます。 |

| 6 | ショックボタン | ボタンは、ショックボタンの一個だけで、使用者が他のボタンと押し間違えることがなく操作できることを目指しています |

| 7 | ステータスインジケータ | 毎日、毎月セルフテストで、正常であれば緑色、異常があれば、赤色に表示し、AEDが使用可能な状態か一目で確認できます。 |

| 8 | 診断パネル | 毎日のセルフテストの結果を、診断パネルに表示します。バッテリ残量を5段階で表示・電極パッドに異常がある場合や使用期限切れの場合、装置に異常がある場合にランプが点灯します。 |

電極パッド

モード切替スイッチ

暗闇時対応液晶画面

AEDの付属品(CPRレスキューキット)

付属品一覧

| 番号 | 品名 | 数量 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 1 | 二トリルグローブ | 1双 | 救助の際に装着する |

| 2 | カミソリ | 1本 | 体毛の濃い傷病者の剃毛に使用する |

| 3 | ハサミ | 1本 | 傷病者の衣服を切る |

| 4 | タオル | 1本 | 濡れている傷病者を拭く |

| 5 | 蘇生用マウスピース |

1個 | 人工呼吸の際に使用する |

| 6 | ペーパータオル | 2枚 | 血液・体液を拭き取る |

AEDのカバーを開けると、内ポケットには救急措置の際に使用する用具一式が入っています。救急措置の際に、すばやく使用することができるようにしましょう

AEDのFAQ

![]() (2)心室細動とはどんな不整脈ですか?(PDF:180KB)

(2)心室細動とはどんな不整脈ですか?(PDF:180KB)

お願い

- AEDパッドは、救急車に積載している除細動器にも使えるため、救急隊が到着しても剥がさないでください。

- 市民がいざという時にAEDを借りるために来店した際、店舗従業員がAEDを受け渡しますが、店舗の防犯上の観点から、店舗従業員に心肺停止者のいる場所へ行って救命処置の補助をお願いしても対応できませんので、ご注意ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。